2026年1月5日

内陸生まれ内陸育ちの私は、若い頃から海に惹かれています。「これぞ無いものねだり」という感もありますが、その核心は比較的簡単に欲する非日常が得られ、広々とした空間も相まって、心が何となく軽くなるからです。

一方、内陸の湖沼はどうかと申しますと、海とは違う観点で、やはり魅力を感じます。日常ど真ん中の世界ではありますが、水と緑のコラボレーションは何か心に沁みるものがあり、自然に穏やかな気持ちになります。

こうした海や湖沼の共通項は、申すまでもなく「水」ですが、羊水に守られて生まれ、命の維持に水が必要な私たちにとっては、水や水辺に何かを感じること自体、ある意味で自然なことなのかも知れません。

さて、私ども秋田県美郷町は「水の郷」と言われております。扇状地の恩恵で、町内に114カ所の清水が湧いているからです。そして手前味噌的な話になりますが、その清水にはある種の力を感じます。ほとりに立てば時が緩やかに流れ、心の鎮静を覚えるからです。

そこで私たちは、こうした力を科学で立証できないか、試みました。国立大学法人秋田大学医学部と連携し、各種調査を実施しました。結果、「湧水散策は思考力低下や不安な気分を軽減させ、心理的なリラックス効果をもたらす力があると考えられる」という考察を得ました。水と水辺の力の明確化です。

現在、町内の主な清水には、こうした効能を付した看板を設置しておりますが、この清水を生み出す自然環境は、今後も大切にしていかなければなりません。そうした意識の実践の一つとして、町では小学4年生の子どもたちに、毎年水源域の山林にブナ苗木を植樹してもらっています。「未来の水を作る」準備です。温暖化の影響によって、自然環境は徐々に変化してきておりますが、こうした努力の積み重ねで、美郷町の水環境は将来にわたり不変であることを、心から願いたいと思います。

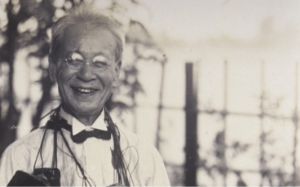

松田 知己

まつた・ともみ秋田県美郷町長。1963年秋田県生まれ。1986年3月東北大学農学部卒業、1986年4月秋田県入庁、1996年10月仙南村助役に就任、2000年8月より仙南村長、2004年11月美郷町長に就任し、現在6期目。秋田県町村会会長、秋田県市町村職員共済組合理事長、全国市町村職員共済組合連合会理事長、農林水産省食料・農業・農村政策審議会臨時委員などを務める。